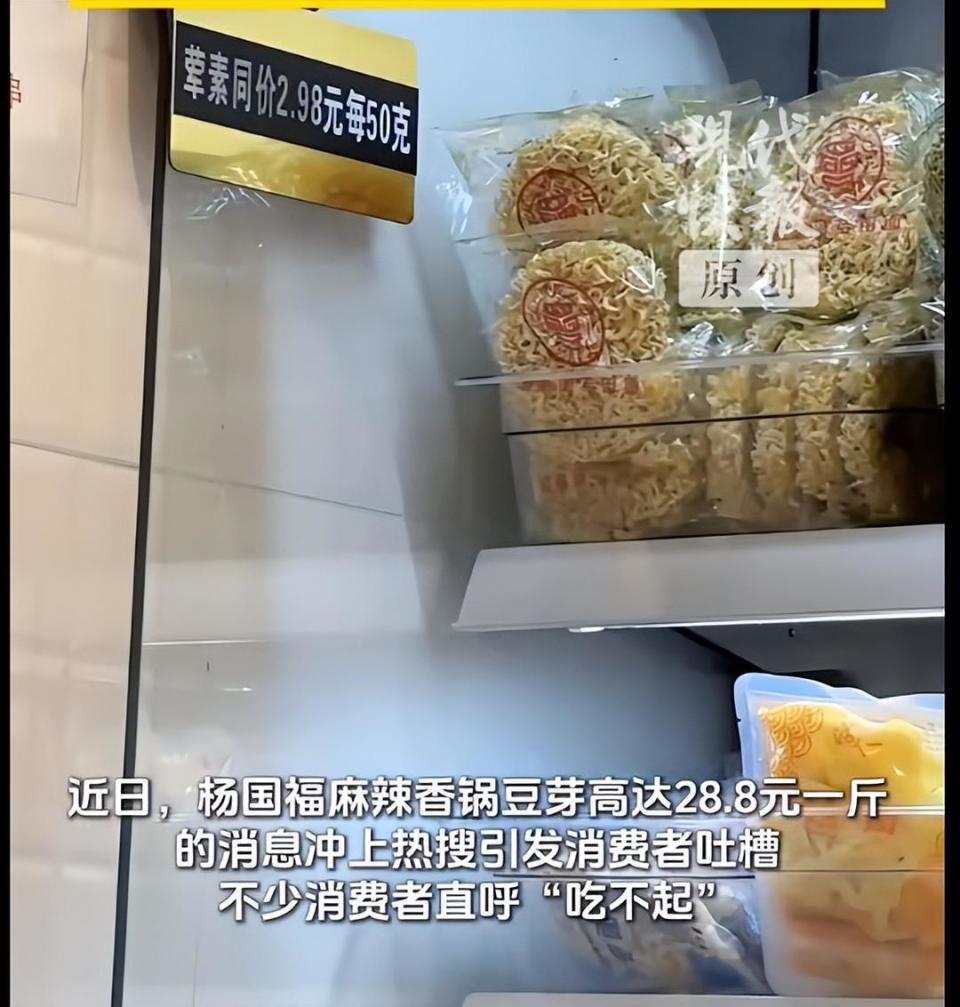

昨天刷朋友圈,好几个平时爱点麻辣烫的朋友都在转一条热搜:#杨国福1斤豆芽卖28.8元#。底下的评论里,有人晒小票吐槽“选了半两豆芽+一把青菜,结账要28块”,有人拍了店门口的价签——“2.88元/50克”的小字缩在角落,不眯眼根本看不清是“28.8元/斤”的换算。这事儿让我想起上周自己去吃麻辣香锅的经历:抓了点土豆、木耳,店员称的时候说“120克,34块”,我还以为算错了,直到掏出手机算“120克=0.24斤,34÷0.24≈141元/斤”——得,比我中午吃的牛肉还贵。

今天上午我联系了南京、成都的同行,他们跑了10家麻辣烫、香锅店,结果更扎心:杨国福的素菜普遍标“2.88元/50克”(即28.8元/斤),张亮是“25.8元/斤”,就连小区门口的夫妻店,都把“1.98元/50克”的牌子挂在食材柜上。有个店员跟我交底:“其实我们也不想这么写,但总部说‘克重标价更亲民’,顾客看到‘2块多’不会怕,要是直接写‘28块一斤’,早把人吓跑了。”

网友的反应分了三派:吐槽派占大头——“菜市场豆芽4块钱能买一大袋,到这儿变成‘按克卖’,这是把豆芽当人参卖?”;理解派也不少——“房租、水电、人工都涨,饭店菜价肯定比菜市场高,再说要洗要切,总不能跟批发价比”;还有冷静派戳中要害:“贵不是问题,问题是‘藏着掖着’——你直接标‘28.8元/斤’,我愿意买就买,不愿意就走,犯不着用‘克’当幌子啊!”

这让我想起江苏省消保委去年发的提醒:这种“非常规计量单位”本质是“感知欺诈”——利用消费者对“克”“千克”的不敏感,把高单价拆成小单位,制造“便宜”的错觉。就像你去超市买薯片,“10元/100克”看着比“50元/斤”舒服,可算下来其实一样贵——只不过商家把“数学题”扔给了你。

下午跟做餐饮策划的朋友聊,他说这是行业“潜规则”:“现在年轻人吃快餐,第一反应是‘单价低不低’,不是‘总价贵不贵’。用克重标价,相当于把‘高价’拆成‘小份’,让顾客觉得‘拿一点没关系’,最后结账时自然掏得多。”可问题是,消费者要的是“明明白白消费”,不是“稀里糊涂花钱”——我拿多少菜、花多少钱,应该一眼就能看清,而不是等称完了才“后悔”。

其实大家气的从来不是“豆芽贵”,是“被算计”。平时上班累了,想找家店快速吃口热乎的,结果还要先当“算术题选手”,算清楚“50克=多少钱”“1斤=多少份”——这哪是吃饭,是考脑子啊?

晚上刷到杨国福客服的回应:“全国门店定价不统一,因成本差异。”这话没毛病,但“成本高”不是“玩套路”的理由。要是真的成本涨了,直接标“28.8元/斤”就行,消费者能接受就来,不能接受就换别家——总比用“克重”藏着掖着,最后被骂“刺客”强。

说到底,麻辣烫的核心是“便民”,要是连价格都“不便民”了,那这份“方便”也就变味了。希望这次的热搜能戳破这个“克重泡沫”——不管卖多少钱,把价签写大点儿、写清楚点儿,让我们吃顿“不用算数学”的快餐,比什么都强。