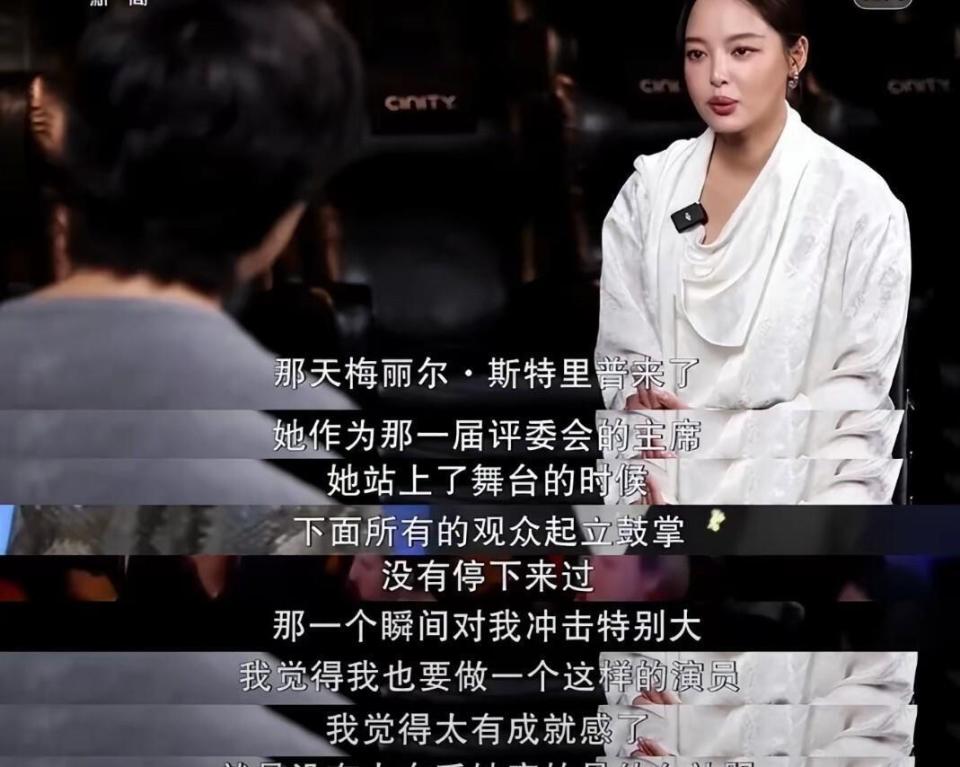

作为前电视台跑娱乐口的编导,最近刷到辛芷蕾的新闻,心里头像压了块湿棉花——前脚刚在威尼斯电影节领奖台哽咽着说“终于圆了14年前的梦”,后脚就因为电影里“扯头发”的片段,被质疑“影后含金量不足”。那张疑似郝蕾的朋友圈截图,把这场争议推到了热搜顶端:“就凭个扯头发的镜头拿奖?当威尼斯评委没看过好表演?”

但我翻遍了看过《日掛中天》的观众反馈,还有片方私下放出的片场花絮,才发现“扯头发”根本是“管中窥豹”。辛芷蕾演的曾美云,是个被生活揉碎了的女人——前男友肇事逃逸让她顶罪,刚流产又查出身患绝症,连唯一的服装店都要被债主收走。她的表演从来不是“用力喊”或“拼命哭”,而是藏在“没说出口的话”里:比如那场13秒的无台词戏,镜头死死盯着她的眼睛——从红着眼眶咬嘴唇,到瞳孔慢慢放大像要吞掉所有委屈,最后嘴角扯出个比哭还难看的笑,评委说“这眼神里有深渊”,不是空口无凭。

还有五十度高温下的淋雨戏,我看花絮时都忍不住皱眉头:她穿件薄衬衫站在喷灌下,水浇得头发贴在脸上,妆全花了还喊“再来一条”,助理递的姜茶拿在手里都抖,却笑着说“替身演不出那种冷到骨头里的绝望”。这种拼劲,哪是“轻松拿奖”能概括的?

这场争议的另一头,郝蕾的质疑也藏着行业的小疙瘩——她曾参演毕赣的《狂野时代》,入围戛纳后海报上没她名字;自己监制的《地下美人》入围东京电影节却没获奖。网友猜她是“借题发挥”,但争议到这一步,早已不是“辛芷蕾配不配”,而是“我们该怎么看演员的表演”。

作为当年跑过《长江图》片场的记者,我太懂辛芷蕾的“敢闯”——1986年生在鹤岗矿工家庭,爸爸瘫痪后18岁就出来跑龙套,当过礼仪,演过连名字都没有的“路人甲”。2016年拍《长江图》,她在刺骨江水里泡了一个月落下关节炎,却笑着说“能演文艺片,值了”;《绣春刀Ⅱ》里三分钟的侠女丁白缨,她把狠劲演到骨子里,让王家卫记住了“这姑娘眼里有戏”;《繁花》里的李李,风情万种又孤独,连胡歌都夸“她把李李的魂演出来了”;话剧《初步举证》130分钟独角戏,她一人分饰12个角色,拿了白玉兰戏剧奖——她的每一步,都是咬着牙“闯”出来的。

可现在的争议,却把她的努力简化成“扯头发”。我想起当年《三峡好人》拿金狮奖,票房却连《满城尽带黄金甲》零头都没有——文艺片的困境,从来不是演员的问题。《日掛中天》作为小成本电影,上映后票房才1600万,可辛芷蕾已经把曾美云演活了,影评人说“她的表演是这部电影的脊梁”,不是空话。

辛芷蕾在回应里说:“观众的认可,才是我最珍贵的奖杯。”她邀请大家走进影院,“看完再评判”。其实这场争议的意义,远不止“辛芷蕾配不配拿奖”——它让我们思考:当我们用片段否定全貌,用票房质疑奖项,是不是丢了对表演最基本的尊重?

14年前,辛芷蕾说“想当国际巨星”被人笑;14年后,她站在威尼斯领奖台说“终于站在这里了”。可圆了梦之后,还是要面对争议——这大概就是演员的宿命吧。但我相信,那些藏在“扯头发”背后的13秒眼神,那些五十度高温下的坚持,会比争议更长久。

如果真的想评判她的表演,不如买张票走进影院——看看曾美云的绝望,看看辛芷蕾的拼劲,看看那个“不是只有扯头发”的影后。毕竟,演员的本事,从来不是“一个镜头”,而是“把角色演进观众心里”。