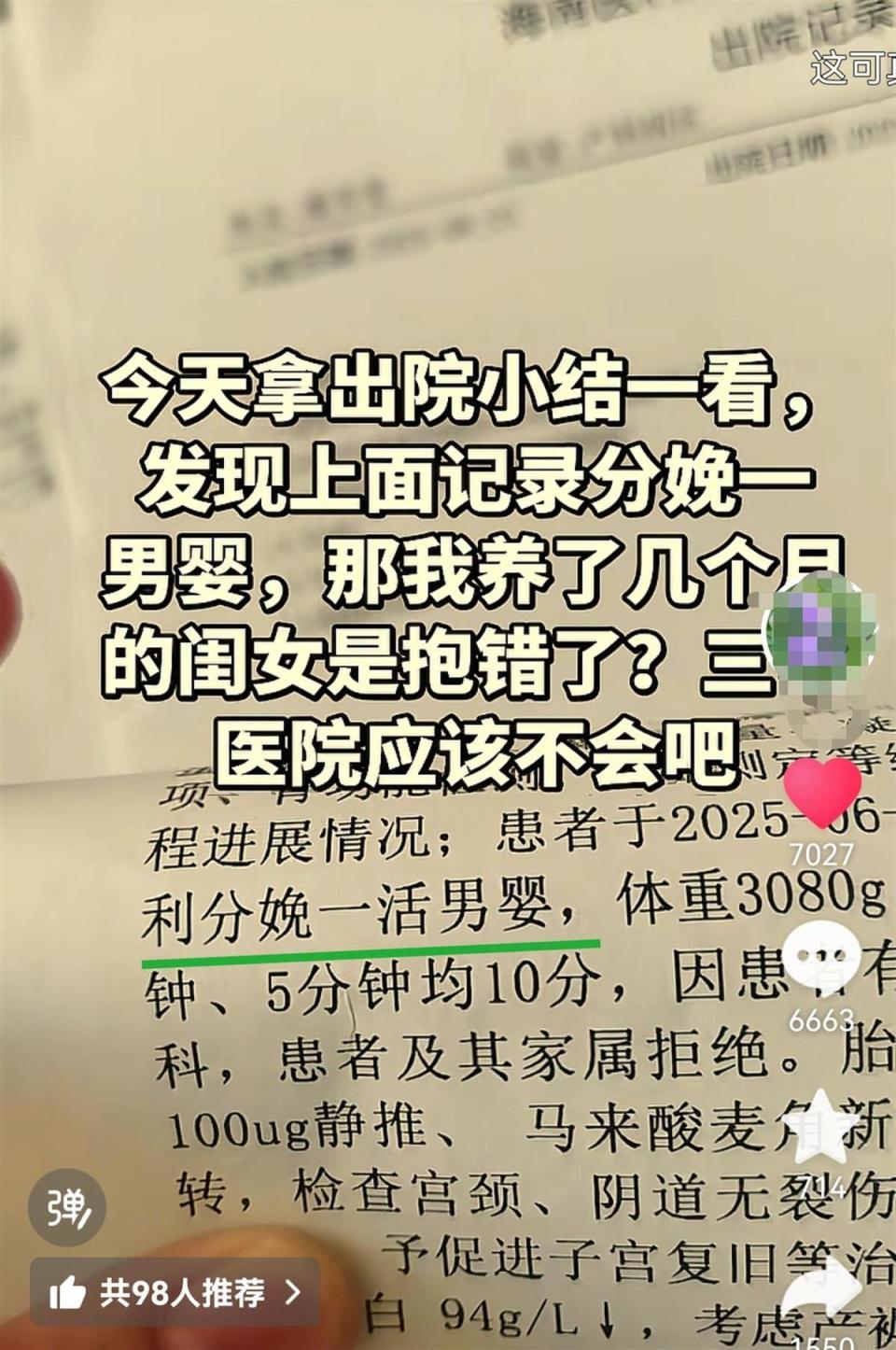

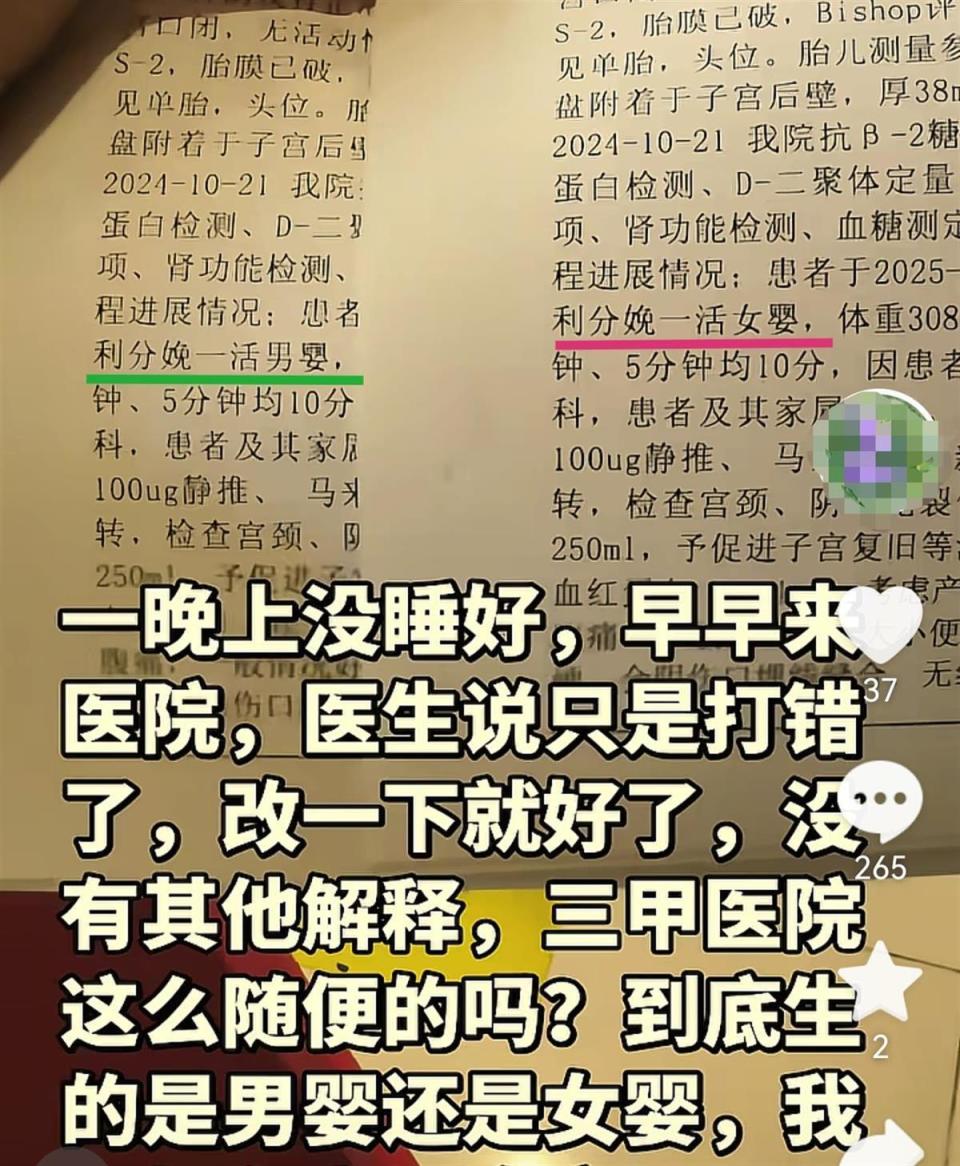

“上周整理病历报销,翻出小结时我手都抖了。”林女士在视频里说,声音里带着没压下去的哭腔,“明明生的是女儿,护士抱过来时还说‘小公举’,怎么才三个月,就变成‘男婴’了?”

更让她心慌的是生产当天的细节:同病房的产妇比她早两小时生了个男孩,护士抱孩子进来时,她迷迷糊糊问了句“是女孩吧?”,对方笑着点头——可这份记忆突然变得模糊,像被揉皱的纸,怎么也展不平。

视频发出去后,评论区瞬间炸成了粥:有人急得直敲键盘“赶紧做亲子鉴定!这可不是开玩笑,晚了更麻烦!”;有人劝她冷静“我姐上次病历把‘胃炎’写成‘胃癌’,就是打字错了,改了就行”;还有当过助产士的网友科普“新生儿出生会系双手环,妈妈和宝宝的信息一对一,抱错概率比中彩票还低”。

婆婆端着热牛奶过来,凑着屏幕看了两眼,拍了拍她的肩膀:“你看孩子的鼻子,跟你小时候一模一样,哪能错?肯定是医生打错字了。”可林女士还是慌,手指无意识地绞着女儿的小袜子:“万一……万一护士系手环时弄错了呢?”

10日上午,记者联系了海南医科大学第一附属医院。工作人员回应得很明确:“产妇生产后,我们会核对三次身份——出生时贴足印、系手环、抱给家属前再确认。抱错的可能性几乎没有。”至于出院记录的性别错误,对方解释是“录入时的笔误”,可以找主治医生修改,“如果家属仍有疑虑,建议做亲子鉴定,真有问题,医院全责。”

挂了电话,林女士抱着女儿坐在沙发上,手指轻轻碰了碰孩子的小耳垂。“我不是不信任医院,可这几个字像块心病。”她跟我说,已经约了明天的亲子鉴定,“等结果出来,不管是笔误还是什么,我都能睡个踏实觉——毕竟,这是我抱了三个月的宝贝啊。”

其实这件事最让人唏嘘的,从来不是“抱错孩子”的概率,而是一份文书错误就能引发的家庭震荡。医院的每一笔记录,都连着患者的“安全感”:它可以是报销的凭证,可以是病情的依据,更可以是一个家庭对“团圆”的确认。哪怕是“男”与“女”的一字之差,也该多核对一遍、多严谨一点——因为对林女士来说,那不是纸上的两个字,是她每晚陪到凌晨的小呼吸,是她攒了三个月的“妈妈”称呼,是整个世界的重量。

此刻的海口,窗外的风卷着椰叶沙沙响,林女士抱着女儿靠在沙发上,手机里的亲子鉴定预约信息亮了又灭。她低头亲了亲孩子的额头,轻声说:“宝贝,等结果出来,妈妈带你去吃你最爱的草莓泥——不管怎样,你都是我的孩子。”

或许明天的结果会是一场虚惊,或许只是医生的一次笔误,但这份“想确认”的心情,早已经写满了一个妈爱:那是三个月的夜奶,是无数次换尿布的手酸,是每一次笑时跟着弯起来的眼睛——这些,都比纸上的字更真实,更滚烫。